Principaux facteurs ayant motivé l’émigration des Juifs d’Alep au cours de l’histoire

Extrait de l’autobiographie d’Abraham Safdie (rédigée en 2009)

Facteurs déterminants de l’émigration

Pour résumer les causes ayant conduit à l’émigration de la communauté juive d’Alep — après près de deux millénaires de présence ininterrompue dans la région —, il convient de noter que, contrairement à l’émigration juive d’autres pays souvent liée à des décrets d’expulsion ou à des persécutions directes, le cas d’Alep révèle une combinaison complexe de facteurs politiques, économiques, sociaux et culturels, que l’on peut exposer comme suit :

1. Déclin de l’Empire ottoman et effondrement économique

L’affaiblissement progressif de l’Empire ottoman, à partir de la fin du XVIIe siècle et jusqu’à sa faillite financière en 1875, a entraîné une forte régression de l’activité commerciale et une montée des tensions sociales. Ce processus a conduit, au XXe siècle, à une stagnation économique généralisée qui a touché non seulement la communauté juive, mais l’ensemble de la population syrienne.

2. Le séisme de 1822 et ses conséquences dévastatrices

Le tremblement de terre survenu en 1822 causa la mort d’environ 1000 Juifs (sur un total estimé de 3000 victimes). En plus des pertes humaines, la catastrophe provoqua des destructions massives et des pertes économiques considérables, fragilisant davantage la communauté locale.

3. Affaires de calomnie antisémite et persécutions locales

L’affaire de calomnie de Damas en 1840, consécutive à la mort du moine capucin Thomas, fut suivie d’incidents similaires à Alep et à Hama. Ces événements déclenchèrent des accusations infondées contre les Juifs, notamment en lien avec la disparition d’enfants. Certains groupes musulmans, influencés par les récits chrétiens, adoptèrent ces accusations, ce qui mena à des persécutions locales.

4. Influence occidentale via l’Alliance Israélite Universelle

La création de l’Alliance Israélite Universelle (AIU), en réponse à ces calomnies, visait à venir en aide aux Juifs de Syrie. Cependant, son action introduisit involontairement des éléments de la culture française et occidentale, qui se heurtèrent aux traditions religieuses et éducatives conservatrices de la communauté juive d’Alep.

5. Réorientation des routes maritimes et déclin du commerce régional

L’introduction des grands navires à vapeur dans le bassin méditerranéen, au milieu du XIXe siècle, entraîna une modification des routes commerciales. Incapables de mouiller dans les ports syriens, ces navires se dirigèrent vers d’autres destinations, ce qui affaiblit les exportations commerciales d’Alep vers les pays voisins.

6. Ouverture du canal de Suez et redéfinition des échanges

L’inauguration du canal de Suez en 1869 modifia en profondeur les itinéraires commerciaux, détournant les flux de marchandises qui transitaient auparavant par Alep, notamment ceux à destination de l’Extrême-Orient. Cela contribua à marginaliser économiquement la ville.

7. Impact de la révolution industrielle sur la compétitivité locale

La révolution industrielle en Europe — qui ne s’était pas encore étendue à Alep — introduisit une forte concurrence dans les prix, notamment dans le secteur textile. Cette dynamique accentua la crise industrielle et commerciale locale.

8. Diversification économique et recherche d’opportunités extérieures

De nombreux commerçants juifs s’intégrèrent progressivement aux réseaux économiques occidentaux et commencèrent à rechercher de nouvelles opportunités à l’étranger, réduisant de ce fait leur implication dans l’économie locale d’Alep.

9. Crise culturelle et idéologique face à la modernité

La montée en puissance de la culture moderne provoqua une crise d’ordre idéologique et culturel. L’éducation traditionnelle religieuse perdit progressivement de son influence, confrontée à l’érosion des valeurs conservatrices et à la pénétration d’idées nouvelles.

10. Arrivée des “Francos” et intégration à la culture occidentale

L’arrivée, au début du XVIIIe siècle, des “Francos” — Juifs d’origine européenne — élargit la brèche culturelle permettant l’infiltration de la culture occidentale. Cette évolution facilita l’intégration des commerçants d’Alep aux dynamiques économiques modernes et accéléra la transformation culturelle de la communauté.

L’identité juive d’Alep : entre tradition et modernité – par Moshe Cohen

L’identité juive d’Alep : entre tradition et modernité

La ville d’Alep présente des caractéristiques particulières qui ont marqué le développement sociologique des Juifs d’Alep. C’est la deuxième plus grande ville de Syrie, mais tout au long de l’histoire, elle a été un centre commercial, culturel et ethnique majeur. Elle a créé une mosaïque d’opinions et de positions qui a engendré une atmosphère d’ouverture et de tolérance. La ville abrite diverses communautés ethniques : des chrétiens orthodoxes, des Grecs, des catholiques, des protestants, des musulmans, des Juifs, des Arméniens, des Circassiens, des Assyriens, des Turcs, des habitants des montagnes de Qamishli, et bien d’autres.

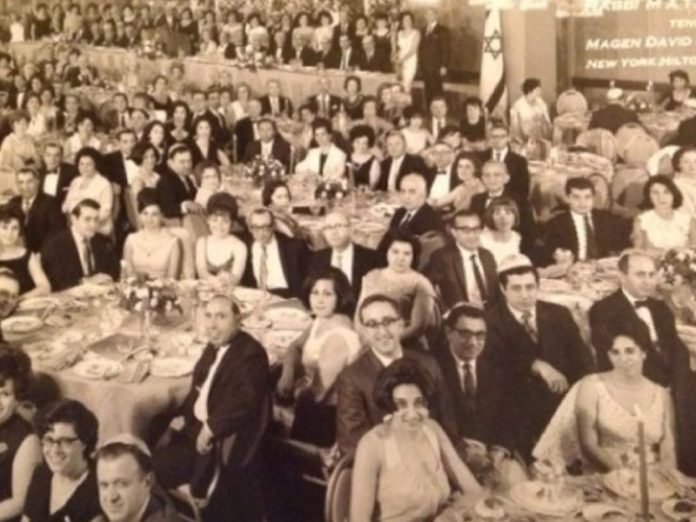

Cette diversité, cette ouverture et cette tolérance ont forgé des Juifs d’une grande richesse culturelle. Les Juifs eux-mêmes étaient constitués de Moust’arabim, de Franco-Juifs, de Juifs de Livourne, de Juifs d’Irak, ainsi que de Juifs ashkénazes, comme les familles Hornstein, Goldman et Lerner. Ce qui est intéressant, c’est que tous se sont intégrés dans un creuset unique, une mosaïque de toutes ces communautés. Ce creuset était celui des Juifs d’Alep.

D’autre part, la tolérance a entraîné une intégration particulière au sein du judaïsme d’Alep : la Torah et la Halakha d’une part, et la vie mondaine de l’autre, les deux éléments allant de pair sans aucun conflit. À tel point que les habitants d’Alep disaient toujours qu’il fallait vivre selon le principe (Sa’ah le-kh wa sa’ah le-rabaka), c’est-à-dire « une heure pour toi et une heure pour ton Seigneur. »

Le mélange cosmopolite a laissé sa marque sur les Juifs, qui sont devenus eux-mêmes des hommes du monde, avec des réussites prouvées dans les domaines du commerce, des professions libérales et de la banque. Le sentiment profond d’attachement au judaïsme reste présent aujourd’hui chez les Juifs d’Alep, qui figurent toujours en tête de liste des donateurs pour toutes les causes juives et, par conséquent, pour toutes les causes sionistes.

Moshe Cohen